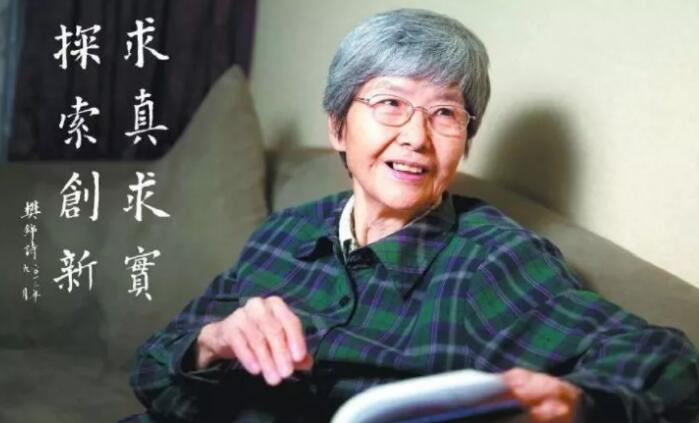

10月12日上午9点,一场关于“莫高精神”的宣讲报告会,在国家博物馆开展,81岁的敦煌研究院名誉院长樊锦诗,回顾了她与敦煌半个多世纪的情缘。

如今的樊锦诗,头戴无数光环:她被誉为“敦煌的女儿”,被授予“文物保护杰出贡献者”国家荣誉称号!

然而,就在这场报告会上,可爱又可敬的樊锦诗,面对现场众多记者和600多位观众,她主动打破“光环”,十分耿直地说:“我声明啊,有些宣传不对!我不像很多报道中写到的那样厉害,我去敦煌是服从国家分配,几次想离开都没有离成。”

这也不是她第一次直接开“怼”了。有一次,记者问樊锦诗与丈夫的婚姻往事,她毫不客气就说:“你什么都知道,还来采访干啥。”“怼完”记者,樊锦诗自己也跟着乐了。

一向看淡名利的樊锦诗在60岁时才有了自己的第一套房子,面对镜头,她耿直地说:给我多少工资够花就行了,我要那么多钱干嘛,钱这种东西,生不带来死不带去。

面对这样耿直的“奶奶”,连记者朋友都说,奶奶怼人的样子真可爱!

今天,让我们一同走近可敬可爱的“耿直奶奶”樊锦诗,听听她“择一事,终一生”的坚守与奉献……

国家需要就是我的志愿

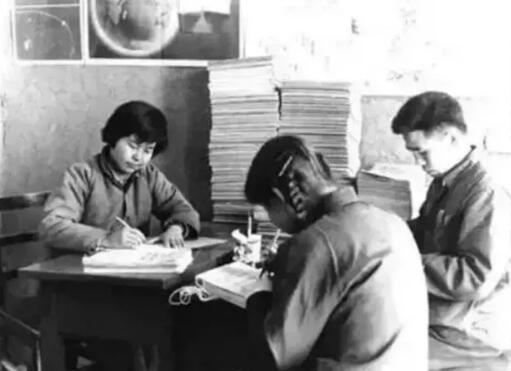

1938年7月,樊锦诗出生于北平,后来全家搬到了上海定居,并以优异成绩考入北京大学。

从小钟爱历史的她,选择了偏门考古系。谁都知道,考古是野外作业,风餐露宿是常态,许多男孩子都受不了其中的苦。可樊锦诗,却是“什么都不怕”。“努力使自己成为国家需要的人才。”是她刻苦学习的动力,更是她的梦想。

很快,她的考验就来了。1962年,樊锦诗成为去敦煌实习的一员。得知这个消息,她兴奋地睡不着,因为在她心里,早就种下了一个“敦煌梦”。

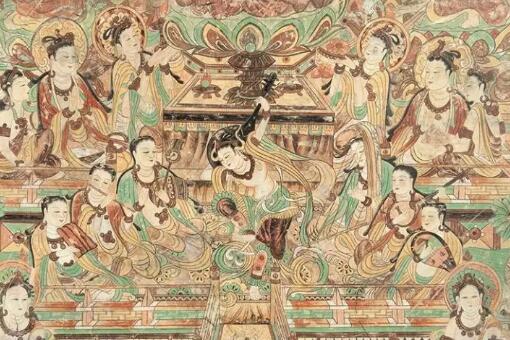

小时候,她曾跟父亲在博物馆看到了敦煌壁画的美术展览。“一睹敦煌真面目”,成了她心中的梦,而现在,这个梦就要实现了。

当她终于踏上敦煌这片土地,那些千变万化的壁画,那洞窟里云蒸霞蔚的佛国世界,让她既满足又震撼。

“灿烂的阳光,照耀在色彩绚丽的壁画和彩塑上,金碧辉煌,闪烁夺目。像一幅镶满珠宝玉翠的巨大锦屏,美得令人惊心动魄。”

初见敦煌,惊艳无比,只是真正留在这里才知道,洞内是神仙世界、艺术殿堂,洞外却是飞沙走石、黄土漫天,敦煌的美震撼人心,敦煌的苦同样令人心惊。身在大漠戈壁,整日都是风沙漫天,张口说一句话,都能不小心吸一嘴沙子;住得地方土炕土凳土桌子,简直像“住在土里”;水又咸又苦,还没有电,洗澡是一件非常奢侈的事;没有商店、收音机搜不到台,就像和人间断了联系……

衣食住行苦,实习工作更苦,每天进洞去做研究,都要跟先生们爬“蜈蚣梯”,在大城市长大的樊锦诗,哪里见过“蜈蚣梯”啊,在悬崖上,一根绳子直上直下吊着,沿绳一左一右插着脚蹬子,每次爬“蜈蚣梯”,樊锦诗都心惊胆战,在梯子上左摇右晃。

有一次她半夜想上厕所,刚出门,就看到两只绿绿的大眼睛正瞪着她。她吓坏了,以为是只“狼”,赶紧关上房门,胆战心惊等天亮,第二天开门一看,才发现原来那不是狼,而是头驴。

敦煌的风沙天气

最令她不敢相信的是,有人已经在这种条件下,工作生活了十年、二十年。樊锦诗深受触动,她也想咬牙坚持下来,可因为身体实在太过瘦弱,终因水土不服,提前结束实习回了学校。

离开了敦煌,她也曾想着,再也不要回去了。然而世事弄人,1963年她大学毕业时,敦煌研究所向学校提出让此前实习表现优秀的樊锦诗,再去敦煌工作。樊锦诗的父亲知道后,担心身体羸弱的女儿,便写了份信恳请学校,不要让女儿去那么艰苦地方工作。可这封信,被她悄悄扣了下来,曾经不想回去敦煌的她,这一次却下定了决心:“报效祖国、服从分配、到最艰苦的地方去。我选择去敦煌,因为国家的需要,就是我的志愿。”

而她“舍弃”的,何止是留在北京上海的安稳,更有她的恋人彭金章。

最好的爱情

樊锦诗刚到北大时,闹出不少笑话。洗的衣服晾在外面忘了收,甚至连被子也不知去哪儿了。父亲给她写信打趣:再丢就该把你自己给丢了吧。

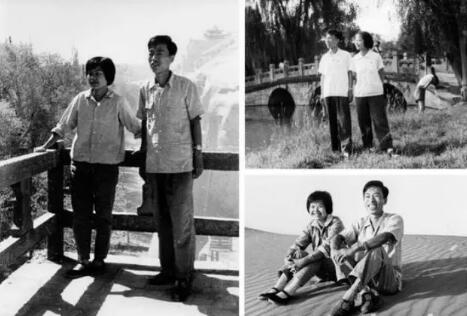

然而,这个粗心大意的“笨姑娘”已然悄悄走进另一个人的心房。他叫彭金章,来自河北农村,同样是考古专业,还是班上的生活委员。彭金章经常在图书馆给樊锦诗占一个位子。

彭金章为人淳朴实在,又细致入微地体贴樊锦诗,,慢慢地,一颗爱情的种子,在两个人心里发芽。

然而,大学毕业时,这对恩爱的恋人却不得不天各一方。彭金章被分配到了武汉大学,樊锦诗也服从分配去往敦煌。尽管千里相隔,可时间空间,根本不能成为他们的阻隔。一封封滚烫的信件,从武汉送到敦煌。

毕业时他们约定,樊锦诗在敦煌守三年,三年后就申请调到武汉工作,可彭锦章左等右等了四年之久,迟迟不见樊锦诗调动。彭金章就奔来西北大漠看她,没想到,那个昔日在未名湖畔读书散步的女子,如今在漫天黄沙中变得灰头土脸,哪还有一点记忆中的娇俏模样?

而当彭金章看过莫高窟后,他已然懂得她为何不舍离开,他爱她的这个人,也爱她的这份执着,彭金章毫不犹豫:“我们结婚吧。”

1967年趁着樊锦诗的假期,他们在彭金章武汉大学的宿舍,举行了简单婚礼。这之后他们一个在武汉,一个在敦煌,他们说好的夫妻相聚,从三年变成五年,变成十年,变成遥遥无期……

从满头青丝到年过七旬 她痴守敦煌守白了头

真正成为敦煌人,樊锦诗才知道,当初实习所吃的苦不过九牛一毛,十年二十年的风沙,不是谁都能经得起吹打。住土房,睡土炕,吃杂粮,喝宕泉河水,这些咬咬牙也就挺过了。可那夜晚的黑,让她一个20来岁的小姑娘头皮发紧。没有电,莫高窟黑得伸手不见五指,只有煤油灯豆大点光亮,厕所离宿舍有五六分钟的路,她不敢自己去,晚上不敢多喝水……

一个女子,在漫天风沙中工作生存本就不易,更何况是做了母亲的女子。1968年11月,樊锦诗与彭金章的第一个孩子,在敦煌出生。樊锦诗生产前,还在棉花地里劳作。生产时,身边一个亲人也没有,在生着煤炉、布满烟尘的简陋病房里,她生下了大儿子。孩子未满月,樊锦诗就上班了,可孩子那么小又没人带怎么办?她一狠心,只好把他锁在宿舍,趁工作间隙回去喂奶。不知道有多少次,她回去看到孩子已从床上摔下来,趴在地上不知道哭了多久,鼻涕眼泪弄得满身都是,衣服被扯开了,小手小脚冻得紫青。终于挨到孩子4个月大时,彭金章将孩子接回了老家。

1973年,他们又有了第二个孩子,两个孩子都被彭金章接回武汉,樊锦诗工作忙,一年的假期少得可怜,因为长时间不见,儿子都不认识她了……

日日吹漫天黄沙,日日喝苦碱水,吃夹杂着砂子的馒头,能坚持多久?樊锦诗直言,因为家庭长期分离,自己也曾几次想离开敦煌,但都因为工作需要没成行……

1977年,樊锦诗被任命为敦煌文物研究所副所长,为了成全妻子的事业,1986年,彭金章放弃了在武汉大学的事业,来到敦煌。在结婚19年后,他们一家终于在敦煌团聚。

那时樊锦诗都快50岁了,每天仍忙碌不休。“我们发现100多年间莫高窟变化很大。现在的壁画很模糊,颜色也在逐渐退去。”樊锦诗瞅着日益消逝的壁画、塑像,无比焦虑寝食难安,她一门心思扑在研究保护上。1998年樊锦诗出任敦煌研究院院长,此时,西部旅游发展如火如荼,莫高窟的游客数量也与日俱增,从1979年只有1万人,增加到了20万人。

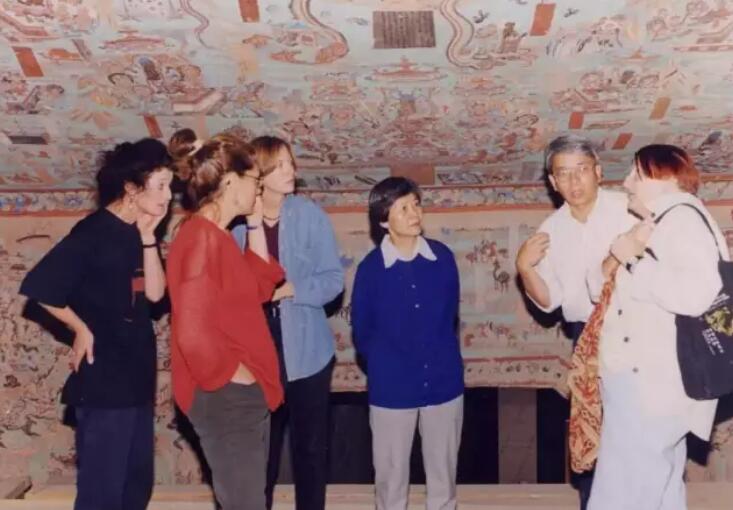

1998年5月,樊锦诗(左四)与美国盖蒂基金会、澳大利亚世界遗产保护委员会工作人员考察莫高窟,探讨壁画修复方案。

樊锦诗为此十分头疼,游客多了,莫高窟的温度湿度都会发生变化,而这会加速壁画的退化,于是她开始顶着压力控制游客数量。可更令她担忧的事发生了,为发展地方经济,相关部门计划将敦煌与旅游公司捆绑上市。全面商业化的操作让她忧心忡忡:“一旦完全商业化,惊艳千年的艺术瑰宝,便成了赚钱机器,哪里还会想到保护?”她为此寝食难安,“莫高窟是人类的无价之宝,我心想一定要保护好。万一有闪失,我就是罪人。”为此, 樊锦诗跑遍了相关部门,向人们讲解敦煌石窟脆弱的现状,反复强调保护的重要性,“敦煌壁画这么漂亮,它是拿什么做的?泥巴、草、木材,你一弄就坏了!这是国家的财产、人类的财产,决不能拿去做买卖。全世界再没有第二个莫高窟了!”

上市的事被叫停了,可每天仍有大量游客慕名而来,怎么才能永远留住这一人类的瑰宝?一个偶然机会,樊锦诗接触到了“数字化”永久保存敦煌的信息。

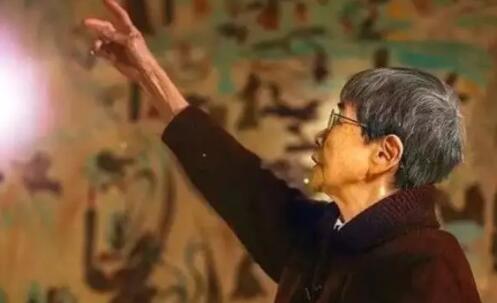

60岁的她,产生一个大胆的构想,要为每一个洞窟、每一幅壁画、每一尊彩塑建立数字档案,利用数字技术让莫高窟“容颜永驻”。经过不懈努力,2016年4月“数字敦煌”上线,高清数字化内容向全球发布,游客在电脑前,就可以看到莫高窟清晰全景,就宛若在石窟中游览一般。而在这项巨大工程落地的时候,樊锦诗已经78岁了。

“我无愧于敦煌!”

为敦煌贡献巨大的樊锦诗,生活中最大的特点是“抠门”,出差点菜标准是“光盘”,决不允许剩菜。同事孙志军苦笑着说:“和樊院长共餐两三次,没有一次吃饱过。”樊锦诗的儿子曾说:“一次我去机场送妈妈,看着她瘦小的身躯拖着个行李,一个人孤单单地远去的背影,我心里难过得不行。”考虑到樊锦诗年事已高,孩子们都希望她能回上海,但樊锦诗不愿意,她说:“(敦煌)你想看洞可以看洞。你在上海待着干什么?看房子?”

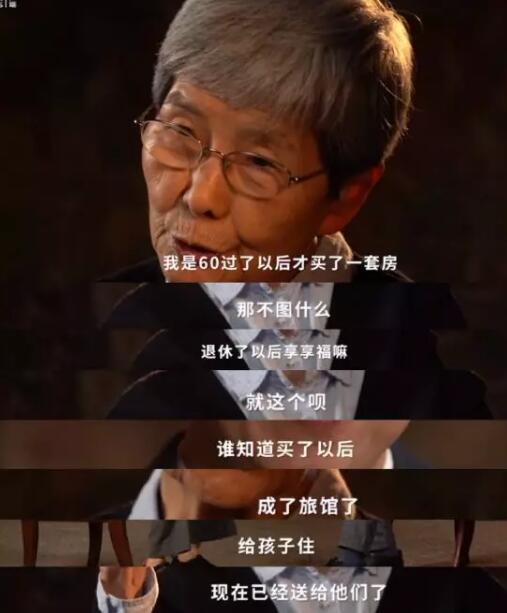

提到房子,樊锦诗是在60岁后,才买到人生的第一套房。“浦西的房子咱买不起,咱们看也不看,浦东的两千多,房子也还挺大,咱就买吧。”

樊锦诗于是跟兄弟姐妹借了点钱,花四十万买下了上海一套房子。她说,本来想着退休后能享享福,结果房子买完变成了“旅馆”,自己依然身处敦煌。

2017年,樊锦诗参加了文化节目《朗读者》。在此之前,节目组邀请樊锦诗好几次,都遭到拒绝。有一天樊锦诗却突然提出要来。后来得知,是因为丈夫彭金章喜欢看《朗读者》。樊锦诗笑着说:“他在电视里看见我,他可能高兴。”

遗憾的是,节目播出后不久,2017年7月29日,彭金章就离世了。

2018年春节,樊锦诗一个人在敦煌过,她把丈夫的照片放在餐桌前,一起吃年夜饭、看春晚。虽然丈夫已经去世,但樊锦诗却觉得爱人一直在身边,轻轻地走路、关门,怕影响丈夫睡觉。

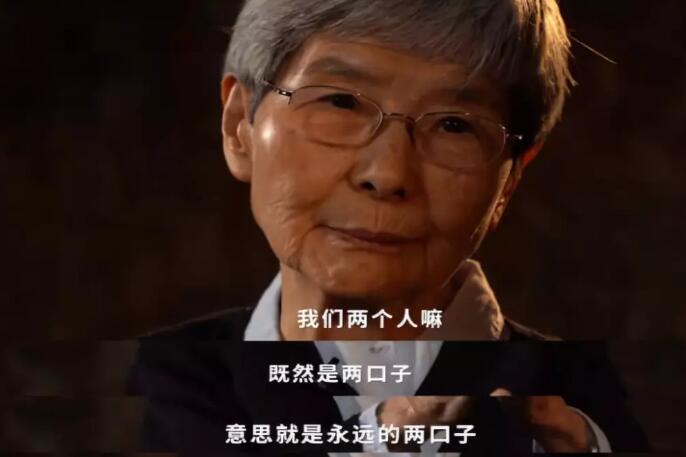

彭金章安葬在上海,樊锦诗说,这是暂时的,将来,他们两口子要一直留在敦煌。就像彭金章曾形容的那样:相恋在未名湖,相爱在珞珈山,相守在莫高窟。樊锦诗说:“我走到人生的最后,也是要永远在敦煌的,我们两个人嘛,既然是两口子,意思就是永远的两口子。”

劳累奔波半个多世纪,樊锦诗用尽一生守望着莫高窟,在她瘦弱并不伟岸的身躯里,其实包裹着一颗高贵倔强的灵魂。

“一代人有一代人的使命”,樊锦诗用一生的痴守,诠释了她这一代人为国家担负的使命。她曾说:“如果我死时让我留一句话,我就留这句:我为敦煌尽力了。”

鞠躬尽瘁,无怨无悔,从满头青丝待到一头白发,樊锦诗将自己的生命融进敦煌,那里苍凉,那里静寂,可她一腔赤诚热血从未凉下来,她将自己生命中最美的时光,全都埋在那漫天黄沙里。她也许有愧于家庭、有愧于孩子,也怠慢了自己,却用半个多世纪的守望告诉世人:我,无愧于敦煌!