今年,我们向全国专家、学者、大专院校、科研单位发了100多封联系信,还亲访面邀,聘请他们组成正定顾问闭。欣然应聘的有著名数学家华罗庚,经济学家于光远,中国食品工业协会会长杜子端,河北工学院名誉院长、老教育家潘承孝,以及电子、力学、工程、化学、文学、哲学、史学、天文、地理等方面专家、教授和知名人士53名。请他们传授现代科学,帮助技术攻关,进行政策论证,提供经济信息,活跃经济活动。

——《念好“人才经” 开拓翻番路》(1984年5月16日),选自《知之深,爱之切》

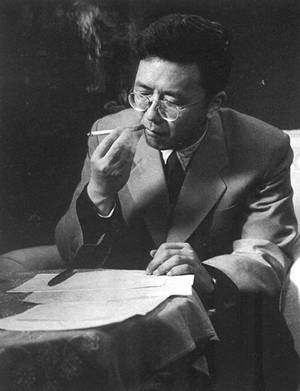

数学家华罗庚在工作

华罗庚也许是中国最为家喻户晓的数学家。《纽约时报》科学记者科拉塔曾写道:华罗庚直接影响的人,比历史上任何一位数学家都要多。

华罗庚最受国际数学界推崇的成就并不是“双法”,而是他青年时代的数论、多变复函数等纯理论研究。他被美国伊利诺伊大学数学系主任哈贝斯坦评价为“那个时代(1945年前后)的领袖数论学家之一。” 数学是科学的皇后,数论是数学的皇后,精深程度可想而知。

终其一生,华罗庚最高学历是初中,剑桥大学有意让他2年获得博士学位却被他拒绝。他是举世公认的自学天才,多所世界知名大学授予他名誉博士学位。

1950年,华罗庚克服种种阻碍和诱惑,从美国回到祖国,在提倡“理论联系实际”的政治大潮中,他终结了自己坚持了30年的纯粹数学研究,走上数学普及之路,在工厂车间、农村地头一干就是20年。他的学生、传记作者王元写道:“这似乎是一个谜了!华罗庚事先没有跟任何人商量过,就这样突然地决定了。”

跛足初中生23岁站上清华讲台

如果不是左腿残疾,华罗庚的人生道路也许还另有选择,他从小爱国,关心政治,这场劫难让他觉得自己“百无一用”,坚定了一心攻读数学的信念。

1929年12月,华罗庚在上海《科学》杂志上发表了一篇论文,指出数学家苏家驹论文的错误。杂志在清华大学算学系办公室里传阅,系主任熊庆来很纳闷,中国数学界有这样一个奇才,自己怎么完全没听说过?一打听才知道,华罗庚原来是江南小县城只有初中学历的青年。算学系教师都很惊叹,一致同意把华罗庚请到清华来工作与培养。

由于学历太低,熊庆来先给华罗庚安排了助理员工作,比助教低一级,工作很轻又可以领工资。熊建议华罗庚先去旁听解析几何和微积分,有了基础再来听自己的算学分析。华罗庚当面没有说什么,实际却根本没去上那两门基础课,他不愿“浪费时间”在“太过浅近”的课程上。熊庆来马上让他来算学分析班,华应付这门高级课程也十分轻松,熊教授备课时遇到疑难就在办公室叫道:“华先生,请过来一下,看看这个题目怎么做?”

力学家钱伟长当时是清华物理系的学生,他后来回忆,一直以为自己是清华最用功的学生了,早上6点就到校园露天长凳上读书,一天却发现一个人从老远的地方一瘸一拐走来,这个人就是华罗庚,他已经读完3个小时的书,正在校园里散步呢。

1933年,熊庆来决心破清华之先例,让华罗庚教微积分,这自然引发一番强烈的争议,最终,这位跛足的初中毕业生还是登上了清华讲台,当时他只有23岁。

执教两年,华罗庚发表了15篇论文,大多数登在国外杂志上,当时中国近代数学才刚刚起步,在国外发表的论文凤毛麟角,华罗庚一个人就发表十几篇,其中一篇被世界上最重要的数学杂志德国《数学年鉴》收录。据当时同在清华任教的陈省身回忆,华罗庚性格外向,并不谦虚,他知道自己文章被《数学年鉴》收录了,立刻跑到清华科学馆前当众宣告喜讯。

从此,无人不对华罗庚心悦诚服。美国著名数学家维纳久闻华罗庚的天才,据说他来清华讲学时,只要华罗庚有异样的表情,或者咳嗽一下,维纳就会停下来问:我错了吗?

“梁园虽好,非久居之乡,归去来兮!”

1936年,华罗庚和力学家周培源结伴,到剑桥大学访学。英国是世界数学的中心,而剑桥数学系主任哈代是英国数学领袖,他请人转告华罗庚,如果他愿意,可以在两年之内获得博士学位。不料华罗庚却谢绝泰斗级人物的好意,不卑不亢地说:“我只有两年的研究时间,自然要多学点东西,多写些有意思的文章,念博士不免有些繁文缛节,太浪费时间了。我来剑桥是为了求学问,不是为了学位。”

剑桥两年是华罗庚学问的成熟期,他在权威刊物发表了18篇论文 , 1937年七七事变爆发,他回国随清华大学搬迁至昆明,被清华、北大、南开三校组成的西南联大正式聘为教授。从助教直接升为教授,不仅破了清华的例,也破了全国教育界的例。

1950年初,华罗庚打定主意,带着妻子儿女回国,先到香港,又乘火车直奔北京。在回国途中,他写下了著名的“致中国全体留美学生的公开信”:“梁园虽好,非久居之乡,归去来兮!”新华社立刻播发这封长达万言的公开信。

华罗庚在美国大学的待遇很高,他在给学生徐利治写的信中说:“当然,在这儿年薪上万,助教四人,及其他一切都已足使人留恋。但愿我回去之后,可能用我的所长……我一九三七回国之后的第一个主题是:推动学术独立,但失败了!我希望现在我们开明的政府,可以了解我所说的。就数学说:独立的时期已经到了!”

华罗庚的数学生涯从此转折。美国数学家贝特曼评述道:“华罗庚借以成名的绝大多数研究是他在1950年回到中国之前做的,人们可能会设想,如果他留在西方,将可能完成更多的个人研究计划。”一位美国记者写道:“留在美国他本来会对数学做出更多贡献,但很难想象,如果他不曾回国,中国的数学会是什么样。”

在生命的最后几年,华罗庚到英国、香港、美国等地访问,接受了许多迟来的荣誉。美国科学院、第三世界科学院、德国巴伐利亚科学院评选他为院士,法国南锡大学、香港中文大学、美国伊利诺伊大学授予他名誉博士学位,据说还有许多学术机构准备给华罗庚授衔,但因为1985年他突然逝世,未能实现。

1985年6月,华罗庚访问日本,6月12日下午在东京大学演讲,日本数学会会长小松彦三郎亲致欢迎词。华罗庚讲了一段后觉得翻译很费时间,征求现场意见后,他改用英语直接演讲。主办方为他身体考虑,让他坐着轮椅讲,他坚持站着讲,越讲越兴奋,正值盛夏,讲着讲着就满头大汗,他把西装外套脱了,领带也解了。演讲原定45分钟,在几番热烈的掌声中,他主动要求加时,讲了65分钟才结束,他在雷鸣般的掌声中坐下来,正要接受鲜花的时候,突然从椅子上滑了下去。

华罗庚突发心肌梗塞,倒在讲台上,实践了自己在诗中写下的诺言:慷慨掷此身。他经常说:“最大的希望就是工作到生命的最后一刻。”

有人称他“中国现代数学之父”,“中国的爱因斯坦”,但更多的人尊他为“人民的数学家”。

摘编自《“人民数学家”华罗庚》,本文刊发于人民网2011年01月27日

网友观点