《寻乌调查》的种种描述,生动揭示了上个世纪二三十年代中国农村真实的社会关系,实际上为中国社会画了一张图。

1930年5月,毛泽东在江西寻乌县进行了被他称为“最大规模”的社会调查,写出近8万字的报告《寻乌调查》。这个调查报告像是一幅《清明上河图》的现代文本,让人读出那时的社会关系详情和各阶级的生存面貌,算得上30年代初中国社会学或者说文化人类学的调查范本。

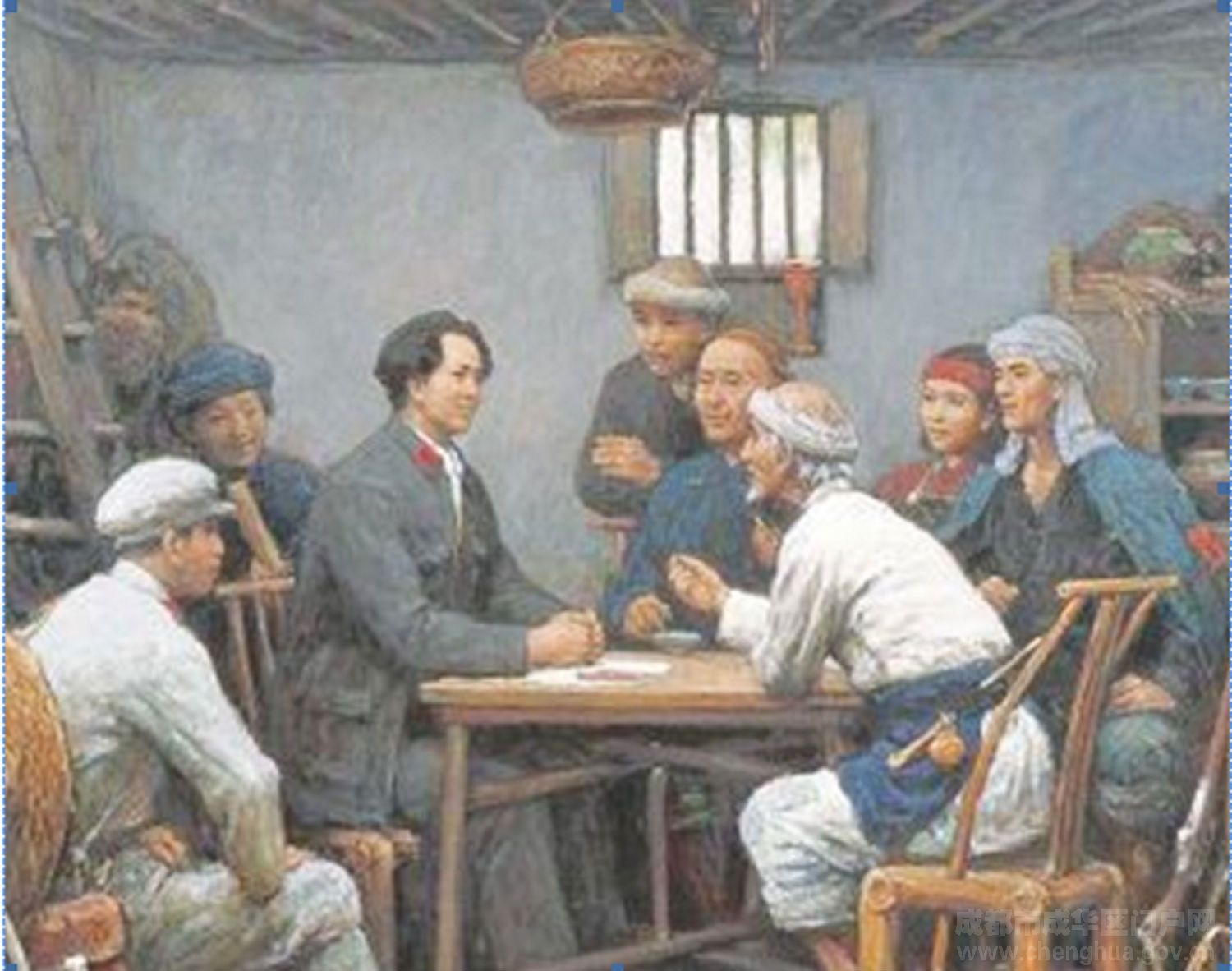

毛泽东找了破产小地主出身当过小学老师的县苏维埃主席,当过县商会会长的杂货店老板,铁匠出身在军阀部队当过排长的县苏维埃委员,小地主出身并且开过赌场的区苏维埃委员,在旧县署做过钱粮兼征柜办事员的乡苏维埃主席,各色人等一共11个人,开了10多天时间的调查会,把寻乌县的交通、商业、经济、政治和文化现状,搞得一清二楚。

清楚到什么程度?连县城有几家卖豆腐的、打铁的、理发的,各业人员的数量、比例,各自的经营情况,都细细道来。十六七家杂货店卖的131种“洋货”的名字,也一一写出。关于地主对农民的剥削的形式,毛泽东也做了内行人才能明了的区分,诸如,靠地租来剥削的,就有量租制、谷纳钱纳、劳役等10种;用高利来剥削的,有钱利、谷利和打会等5种;税捐方面的剥削,有烟酒印花税、屠宰税、护商捐等8种,加起来不平等的经济关系达到23种。

明了经济关系后,毛泽东的笔墨落在了政治态度。关于大中地主的政治态度,他区分出新的、半新不旧、全旧三种,户数分别占百分之十,百分之七十,百分之二十。具体描述,也是绘声绘色。

关于“新的”,毛泽东说他们“生活比较奢华。他们看钱看得松,他们什么洋货也要买,衣服穿的是破胸装,头也要挥一个洋装。派遣子弟进学校也颇热心,或者自己就是中学等类学校毕业的。”关于“半新不旧的”,政治态度是“赞成一点‘新’,但随即就批评‘新’的坏处。他们也办学校,也做教育局长,但他们办的学校是专制腐败的。做教育局长是为了拿到一种权,可得到一些钱,……历来的教育局长多半是他们做,第一种人太新了是做不到手的。他们的生活介在节俭与奢华之间。”关于“全旧的”,则“欲以帝制主义来打倒民权主义,恢复他们的政治领导,挽回那江河日下的封建经济的崩溃形势。他们的生活很节制。他们至多挥个光头。”

《寻乌调查》的种种描述,生动揭示了上个世纪二三十年代中国农村真实的社会关系,实际上为中国社会画了一张图。在此前后,毛泽东还在井冈山、赣南、闽西进行了十几个社会调查,从不同角度为中国社会画了10来幅精致别样的图。

画图是为了找“路”。毛泽东以寻乌调查为代表的社会调查告诉人们,正确的道路,从来都深埋在国情的土壤之中,要把它找出来,总是要拿起调查研究这把锄头。挖着挖着,国情土壤的酸碱度如何,沙子和石块的结构如何,把这些情状描绘出来,反复寻看思量,沿着什么方向才能开出一条路,心里便逐渐有底了。所以,找路必先画图。